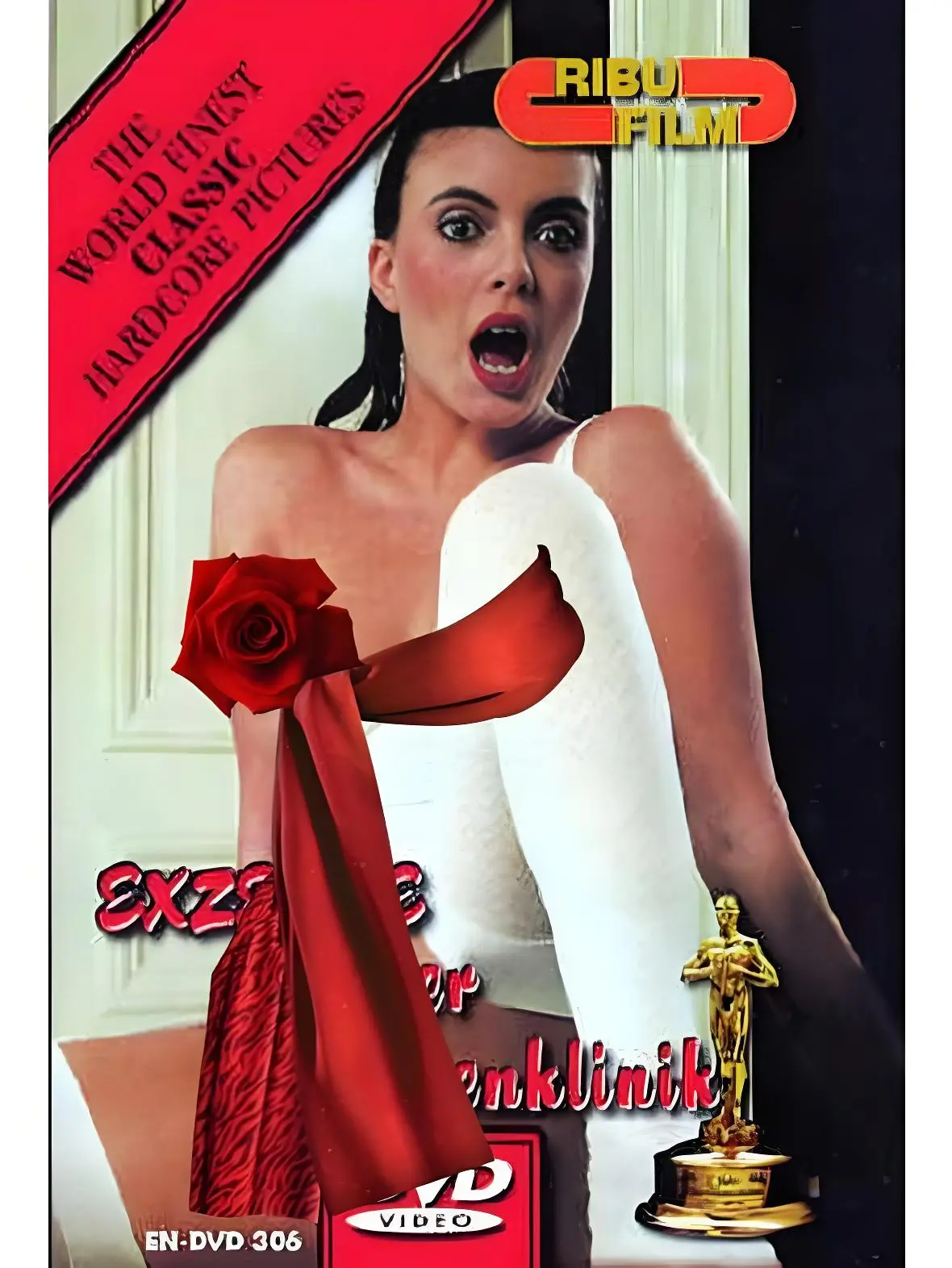

1977年法国电影《娃娃脸》由亚历克斯·德伦齐执导,获得当年AFAA最佳导演奖。这部融合喜剧、青春与黑色幽默的作品,通过女学生普里西拉与建筑工人丹的纠葛,展现了70年代法国电影独特的叙事魅力。影片以颠覆性的叙事结构和复古的视听语言,至今仍被视为法国新浪潮后期的代表作之一。

颠覆性的叙事结构

《娃娃脸》打破了传统线性叙事的框架,采用多重视角展开故事。影片开场以女学生普里西拉的校园生活为切入点,随后引入建筑工人丹的偶遇,两条故事线在看似偶然的交汇后产生戏剧性转折。这种叙事手法在当时法国影坛颇具实验性。

导演亚历克斯·德伦齐通过闪回和插叙,将失忆、复仇等元素巧妙串联。影片中段妓院场景的突然插入,既制造了情节反转,也为后续的复仇埋下伏笔。这种非常规的叙事节奏,成为影片最鲜明的艺术特征。

鲜活的人物群像

Lyn Malone饰演的普里西拉充满青春期的叛逆与狡黠,她与Dan Roberts扮演的丹形成鲜明对比。丹表面粗犷实则懦弱,在失忆前后的性格转变极具戏剧张力。Molly Seagrim塑造的母亲形象则展现了成年世界的复杂与无奈。

每个角色都带有鲜明的时代印记。普里西拉代表70年代法国青年的反叛精神,丹则象征着底层劳工的生存困境。这些角色间的碰撞,折射出当时法国社会的多个侧面。

欲望与权力的寓言

影片通过黑色幽默的手法,探讨了欲望与权力的永恒主题。普里西拉与丹的关系从师生互动演变为权力博弈,最终导向出人意料的复仇结局。妓院场景的荒诞处理,进一步强化了人性异化的主题。

导演没有给出简单的道德评判,而是让观众自行思考欲望的边界。影片结尾的开放式处理,延续了法国电影擅长的哲学思辨传统,留给观众更多解读空间。

视听语言的实验

《娃娃脸》的摄影风格带有明显的70年代烙印。大量手持镜头的运用增强了纪实感,而妓院场景的暖色调与校园冷色调的对比,暗示了两个世界的对立。配乐融合了爵士与电子元素,营造出独特的时代氛围。

影片在形式上的创新与其内容主题形成呼应。跳切的剪辑手法强化了情节的荒诞感,而长镜头的运用则让观众得以深入角色的内心世界。这种形式与内容的完美结合,体现了导演成熟的电影语言。

历久弥新的黑色经典

四十余年过去,《娃娃脸》依然保持着惊人的现代性。其对人性阴暗面的挖掘、对权力关系的剖析,在今天看来依然具有现实意义。影片中那些看似夸张的情节,实则是对社会现实的尖锐讽刺。

这部作品不仅是法国新浪潮的重要遗产,更是研究70年代欧洲电影不可忽视的文本。其独特的艺术价值,值得每一个热爱电影的观众细细品味。

评论